続いてはシャーシの改造と足回りの調整を行います。

シャーシにタイヤを合わせてフィッティングを取ってみます。

まずはフロント。このままでも良いくらいの感じです。

まずはフロント。このままでも良いくらいの感じです。

続いてリア。

ちょっと腰高な感じがしますねぇ。

もう少し下がった方がしっくり来ます。

ちょっと腰高な感じがしますねぇ。

もう少し下がった方がしっくり来ます。

ボディーを外した状態で見てみます。

まずはフロント。完全にホイールハウスに当たっているので、このままではスムーズなステア可動は難しそうです。

まずはフロント。完全にホイールハウスに当たっているので、このままではスムーズなステア可動は難しそうです。

続いてリア。

さきほどボディーを合わせた状態で腰高な感じでしたが、現状ホイールハウスにいっぱいいっぱいまで合わせていてあの車高ですから、コレは削ってやり必要がありそうです。

さきほどボディーを合わせた状態で腰高な感じでしたが、現状ホイールハウスにいっぱいいっぱいまで合わせていてあの車高ですから、コレは削ってやり必要がありそうです。

それでは作業開始。

まずはお手軽にリアから。タイヤが干渉しそうな部分を写真の様にざっくりとカットしました。これで干渉する部分の面積が広がったため、車高が落とせるはずです。

まずはお手軽にリアから。タイヤが干渉しそうな部分を写真の様にざっくりとカットしました。これで干渉する部分の面積が広がったため、車高が落とせるはずです。

続いてフロント。

フロントはステア可動ギミックを詰め込む予定なので、ホイールハウスを拡大しておきたいところ。 プラ板などでの自作も可能ですが、お手軽にジャンクパーツから流用しちゃいましょう。 ブツはタミヤのLFAのホイールハウス。レクサス86を作った時の余り物です。 最近のキットはこんな具合にホイールハウスが別パーツ化された物が多いですよね。

フロントはステア可動ギミックを詰め込む予定なので、ホイールハウスを拡大しておきたいところ。 プラ板などでの自作も可能ですが、お手軽にジャンクパーツから流用しちゃいましょう。 ブツはタミヤのLFAのホイールハウス。レクサス86を作った時の余り物です。 最近のキットはこんな具合にホイールハウスが別パーツ化された物が多いですよね。

まずは元のホイールハウスをニッパーでザクザクとカットしちゃいます。

シャーシが板状になったところ、さきほどのジャンクパーツを合わせてみます。

若干シャーシの方が寸が長い様なので、マスキングテープをガイドライン代わりに貼り、それを目印に削り込んでやります。

シャーシのカットが終わったところでパーツとのフィッティングをチェック。

ジャンクパーツの方が若干高さがあり、フェンダーと干渉してしまっていたので、下から3mm程カットしました。

また、側面もパーツのまま取り付けるとフェンダーにギリギリ干渉してしまうので、少し余裕ができる様に調整をしてやりました。

なおこのパーツの場合は、側面に大きな穴が空いているので、0.5mmのプラ板で塞いでおきました。

なおこのパーツの場合は、側面に大きな穴が空いているので、0.5mmのプラ板で塞いでおきました。

両側ホイールハウスを瞬間接着剤でしっかりと接着し、最後に補強としてエバーグリーンのプラ角材(幅5mm、厚さ1.5mm)を貼っておきました。

これで強度もバッチリだと思います。

続いてホイールをシャーシに取り付ける為の作業です。

まずはリアから。用意する物は爪楊枝(笑)とエバーグリーンの角材(幅5mm、厚さ1mm)です。

この爪楊枝シャフト、私は昔から愛用している技法でして、この方法を説明すると結構笑われるのですが、結構バカにできないんですよ(笑)

ではどの様に使うのか、ご説明しましょう。

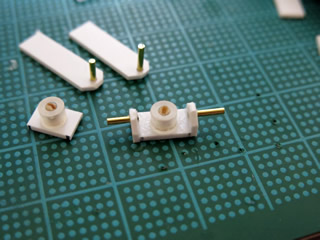

まずは尖った先をニッパーで適当な長さの所でカットし、ポリキャップに差し込みます。 この際、ズルズルではなく、少しキツ目くらいに止まる位置まで差し込んでおきます。

まずは尖った先をニッパーで適当な長さの所でカットし、ポリキャップに差し込みます。 この際、ズルズルではなく、少しキツ目くらいに止まる位置まで差し込んでおきます。

さきほどの状態から、ポリキャップごと爪楊枝を抜き取ります。

次にエバーグリーンの角材を1.5cm程度に切り出し、真ん中に2~2.5mm程度の穴を空け、ポリキャップの付いているのの反対側から通し、ポリキャップにピッタリと合わせた状態で瞬間接着剤をしっかりと流し込みます。

この時点で、爪楊枝の木材に瞬間接着剤の樹脂成分が染み込み「ただの木材」ではなくなるワケです。

いわばプラ成分を含んだ木材、とでも言うのでしょうか。強度も向上し、木材ならではのしなり効果も重なり、ちょっとやそっとのことでは折れたりしません。

プラ棒よりも入手も容易ですし、コスト面的にも経済的ですよ(笑)

瞬間接着剤が乾いたら、貼ったプラ材の位置でカットしてパーツの完成。

ポリキャップにホイールを付け、シャーシにフィッティングしてみます。

ハの字を切るには、今回作成したパーツの下にもう1枚貼ると良い感じになりそうです。

なお、接着をする際は、タミヤセメントで一度仮貼りをして(速着の割には乾くまでの間に調整が可能な為)、位置をしっかり出してから瞬間接着剤を流し込むと失敗も少ないですよ。

なお、接着をする際は、タミヤセメントで一度仮貼りをして(速着の割には乾くまでの間に調整が可能な為)、位置をしっかり出してから瞬間接着剤を流し込むと失敗も少ないですよ。

ということでこんな具合になりました。

フェンダーアーチのちょい下くらいのバランスが、エアサスを入れずに生足でシャコタンライフするには丁度良いバランス加減になったのではないかと思います(意味不明)

フェンダーアーチのちょい下くらいのバランスが、エアサスを入れずに生足でシャコタンライフするには丁度良いバランス加減になったのではないかと思います(意味不明)

斜め横から見るとこんな感じ。

丁度リムヅラになった感じでしょうか?

丁度リムヅラになった感じでしょうか?

続いてフロントの足回りです。

まずはリアと同じパーツを作成しておきます。

まずはリアと同じパーツを作成しておきます。

さて、ここからいよいよステア可動ギミックを自作して行きます。

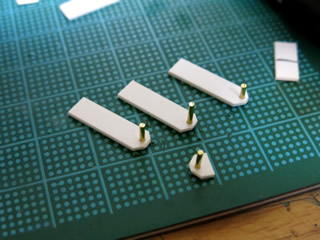

まずはエバーグリーンの同角材を2cm程度の長さのものを8本カットしておきます。

また、カットした物の先端から1mm、中央くらいの位置に1mmの穴をピンバイスで空け、その両端を斜めにカットしておきます。

このパーツが足回りの支えるアームのパーツになります。

続いてさきほど作ったポリキャップ取付パーツの加工です。

ホイールを付け、ポリキャップを入れる凹ケースの端くらいの位置にマジックで印を付けてカットをしておきます。

続いてさきほどのアームパーツの加工です。

8本のうち、4本に1mmの真鍮線を打ち込み、瞬間接着剤で固定をしておきます。 このアームを先端から3mmくらいのところでカットします。

今回はチョイスしたホイールの都合、ブレーキを取りつけることも考えて3mm程度でカットしましたが、チョイスするホイールによって長さを変えてやる必要があります。 大体スポークの位置から1.5~2mm程度余裕を持たせた長さでカットをすると良いと思います。

8本のうち、4本に1mmの真鍮線を打ち込み、瞬間接着剤で固定をしておきます。 このアームを先端から3mmくらいのところでカットします。

今回はチョイスしたホイールの都合、ブレーキを取りつけることも考えて3mm程度でカットしましたが、チョイスするホイールによって長さを変えてやる必要があります。 大体スポークの位置から1.5~2mm程度余裕を持たせた長さでカットをすると良いと思います。

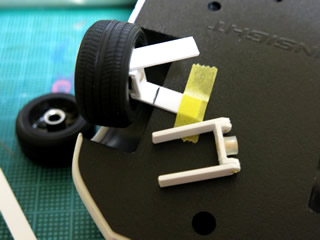

ポリキャップ用パーツとカットしたアームパーツのこの様に接着します。

何となくハブキャリアの様になって来ました。

あとは残り4本のアームを真鍮線に通してカットします。アームを持ってホイールを左右に回せばクリクリと動いてくれます。

なおアーム側の穴は、真鍮線を通す際にスルスルっと入る程度にユルくしておくと、完成後の首振りがスムーズに動く様になります。

カットをする前にシャーシに合わせてツラの良い位置を探し、マジックで線を引いておきます。

カットをする前にシャーシに合わせてツラの良い位置を探し、マジックで線を引いておきます。

あとはラインでカットをして、補強用にプラ材を張り付けてステアギミックの完成です。

接着前にフィッティング調整。

あれ・・・切り過ぎたかな・・・?(笑)

プラ材を挟んで調整をしてやりました。今回は2.3mmほど(笑)

あれ・・・切り過ぎたかな・・・?(笑)

プラ材を挟んで調整をしてやりました。今回は2.3mmほど(笑)

あとは適度な位置に調整をしながら接着をして完了です。

なお、車高をペタペタに落とす場合、どうしてもフェンダーにタイヤが引っ掛かってしまうので、写真の様にキャスター角を付けて接着することで、 ホイールとフェンダーの干渉を逃がすことができます。コレは実車と同じ手法ですね。

なお、車高をペタペタに落とす場合、どうしてもフェンダーにタイヤが引っ掛かってしまうので、写真の様にキャスター角を付けて接着することで、 ホイールとフェンダーの干渉を逃がすことができます。コレは実車と同じ手法ですね。

接着剤が乾いたので着地させてみました。

うん、コレは良い感じ(笑)

うん、コレは良い感じ(笑)

ステアを切るとこんな感じ。

キャスター角を付けたお陰で引っ掛かりもなくスムーズにステアが切れます。 これも引っ張りタイヤとの相乗効果のお陰でしょう(笑)

キャスター角を付けたお陰で引っ掛かりもなくスムーズにステアが切れます。 これも引っ張りタイヤとの相乗効果のお陰でしょう(笑)

しかし左右が固定・連動しているワケではないので、持ち上げればビローンとこんな感じに(笑)

続いてタイロッドの加工をして行きましょう。

実は自作ステアギミックで一番厄介なのがタイロッドだったりします。

真鍮線などで作ることも可能ですが、強度の問題や、精度の問題が出て来てしまいます。

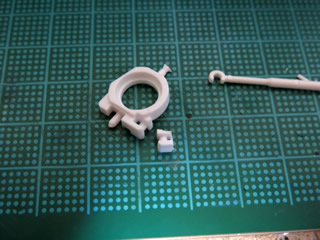

そこで最近よく利用するのが、プラパーツからの流用です。

コレはタミヤのGTカーの足回りのパーツのジャンクだと思います。

いつもコチラでジャンクパーツを買って来ますが、大変重宝するパーツです(笑)

ハブキャリアのパーツからタイロッドを取りつける根元の部分だけをカットします。

また、タイロッドも真ん中で真っ二つにカットしておきます。

カットしたパーツをステア側に接着します。

同時に塞いだ壁に穴を空けてタイロッドを通せる様にしておきました。

同時に塞いだ壁に穴を空けてタイロッドを通せる様にしておきました。

真っ二つにしたタイロッドを左右から通し、ホイールを取りつけて好みの位置を調整します。

片方のタイロッドの下には調整用にプラ材を貼り付けておき、好みの位置を決めたら、もう片方を接着してやれば、左右が連結され、ステアが切れる様になります。

これでステア可動ギミックと車高調整は完了!

なんだかんだで毎度この作業は3時間~半日くらい掛かっちゃいます。しかし効果絶大なので是非お試し頂きたいですね♪

続いてボディーの下地作りと塗装に入って行きます。

なんだかんだで毎度この作業は3時間~半日くらい掛かっちゃいます。しかし効果絶大なので是非お試し頂きたいですね♪

続いてボディーの下地作りと塗装に入って行きます。